群れの子サリー

絵・文 いぬまかおり

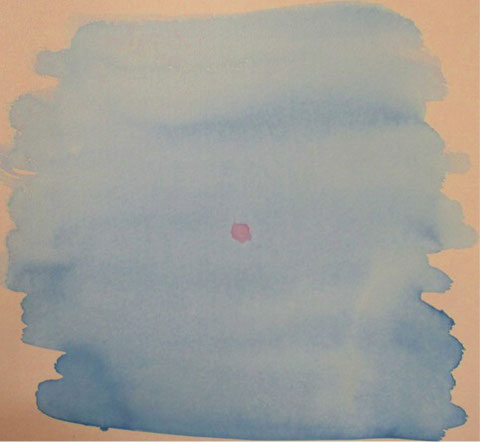

ふかーいふかい穴の底に

ぱしゃぱしゃと広がる冷たい水。

どこまでも続いていく水底には、

たくさんのいきものがすんでいます。

そこで泳ぐ魚たちは、

神様が、穴の中のいきものたちをはぐくむために

つくったものでした。

魚たちは生まれると、

もっと小さな魚やびせいぶつを食べ、

かいそうを食べ、砂をほり、

はいせつし、子どもをつくり、

たいていはもっと大きな魚に食べられて、

一生を終えます。

彼らは、その「使命」に沿って

けんめいに生きているのです。

けれど一匹だけ、

そんな生き方にぎもんを持つものがいました。

サリーです。

彼女は生まれてからしばらくの間は

他の魚たちと同じように毎日を過ごしていました。

群れの中でおくれをとることなく、

むしろ群れをひっぱるように

きちんと目の前のやるべきことをやっていました。

けれどある日、

ふとこんなことを思ってしまったのです。

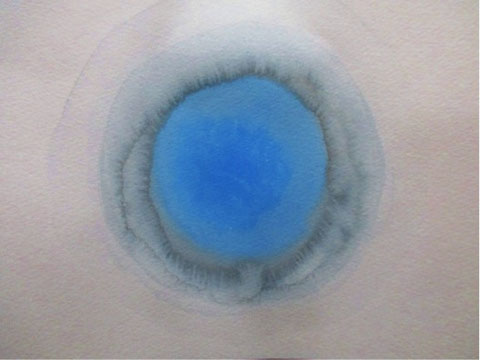

「わたしのからだの奥のほうには、

この穴よりももっともっと深い世界が広がっている」と。

なにか理由があってのことではありませんでした。

けれど、サリーにとってそれは、

だれになんといわれようと

変わらないことのように思えたのです。

それからのサリーは、

群れのなかでみんなと同じようにすることが

だんだんとできなくなってしまいました。

やるべきことをしていても上の空で、

ついつい彼女の中に広がる世界を

のぞいてみたくなってしまうのです。

群れのみんなが一生けんめいにやっている

神様にもらった使命でさえ、

大事なこととは思えなくなっていきました。

なぜって、

それはなにをどうしたらよいかの答えが最初から分かっていて、

いつも同じことの繰り返しのように思えたからです。

そうしていると、

サリーは自分がまるで「くだ」になったように感じてしまうのでした。

自分の代わりはいくらでもいる、

ただ「使命の通り道」になっているだけだ、と。

それとくらべて、

だれにも入りこめないサリーの体の奥には、

どこまでも広がる深い世界があるように思えました。

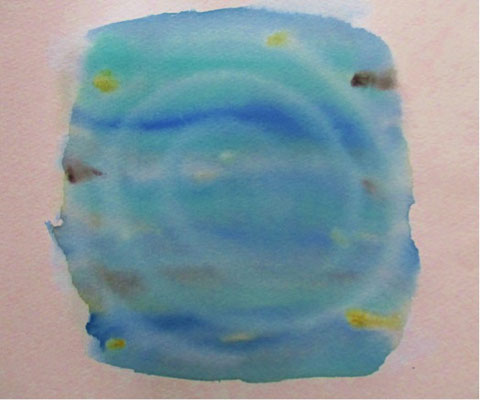

そこは、

寒い冬もあれば暖かい春もあり、

雨がしとしとふる日もあれば

からっと晴れわたるお天気の日もありました。

一日、一分、一秒として同じ時はないのです。

そして、そこにいるときのサリーは、

果てのない世界を気ままに泳ぎ回ることができました。

そんなふうによそ見をしていたら、

サリーは少しずつ、

みんなの進むスピードについていけなくなっていきました。

そしてとうとう、群れからはぐれてしまったのです。

サリーは一人ぼっちになりました。

一人になってみると、

水のなかはとっても怖いところのように思えました。

大きな魚がいつやってくるか、

群れにいたときはだれかが気づいて教えてくれました。

水の冷たさも、

みんなと一緒にいたときには感じたことはありませんでした。

食べ物のありかも、いつもだれかが連れていってくれたから

おなかを空かせることなんてほとんどありませんでした。

サリーは、

みんなと一緒にいたからできていたことが

こんなに沢山あったのかと分かって、おどろきました。

そして自分一人では、何もできないのだと感じました。

さびしくて、こわくて、しくしく泣きました。

けれどどんなに泣いても、助けはきません。

それどころか、大きな魚に気付かれて、

もうすこしで食べられてしまいそうにもなりました。

サリーは、

神様にもらった使命のためではなく、

自分の中に広がるたったひとつの世界を守るために、

けんめいに泳ぎました。

大きな魚に気付かれないようにしているうちに、

静かにすばやく泳ぐ方法を身につけました。

そうしてたくさん泳いでいると、

冷たかった水もだんだん心地よく感じられる気がしました。

ずっと遠くまで泳げるようになると、

水の中には冷たいところだけではなく、

温かいところもあることにも気が付きました。

それからいつ、どこに、

エサになる小さな魚の群れがいるのかも

わかるようになりました。

そうやって、

何日も、何十日も、何か月も過ぎた寒い冬のある日、

ひとりぼっちでゆったりと泳いでいる大きなカメに出会いました。

サリーは、

久しぶりに話のできるいきものに出会えたことが、

うれしくて仕方がありませんでした。

彼はコナーといって、とても落ち着いて見えるのに、

年はサリーとそう変わりませんでした。

サリーはたずねます。

「あなたも群れからはぐれてしまったの?」

するとコナーはこう答えました。

「卵から出てすぐに、ぼくは一人ぼっちだったさ。

ぼくの兄弟たちもみんな一人ぼっちで、きっとどこかを泳いでいるよ。」

サリーはおどろきました。

「なぜ、群れで生活しないの?」

「なぜって言われても、そういうものだからさ。

群れで過ごす必要がなかったからじゃないかな。

けど、どうしてそんなことを聞くんだい?

君だって一人じゃないか 。」

サリーは、自分が今一人ぼっちでいることのわけを話しました。

もともとは群れのなかで生きていたこと。

けれど神様からもらった使命よりも、

体の奥に広がる世界に夢中になってしまったこと。

群れからはぐれてしまったことの情けなさ。

ひとりぼっちでいることのさびしさと不安……。

話しているうちに、

おさえ込んでいた悲しい気持ちがこみあげ、

あとからあとから涙が溢れて止まらなくなりました。

コナーはその話を最後まで聞き終えると、

くすりと笑って言いました。

「それじゃ君は、神様へのはんぎゃく者ってわけだね」

そしてこう続けました。

「君は、群れからはぐれて今までどうやって生きてきたの?」

「ええっと、大きな魚に食べられないように

早く泳げるようになって、寒さも感じなくなって、

エサのありかも分かるようになったわ。」

「ひとまず君が生きるうえで、群れは必要かな?」

サリーは少し考えて、こう答えました。

「…いいえ、必要じゃないわ。」

「僕もそう思うよ。じゃあ気付いているかな?

いま君が泳いでいるところは、

むかし体の奥に感じていたという世界と、

まったくおんなじだってこと。」

サリーははっとしました。

今のサリーは、

どこまでも自由に、

気ままに泳いでいくことができます。

そして一人ぼっちの体が感じる水の温度は、

場所や時間ごとに違っていて、

一分一秒と同じときはなかったのです。

サリーは、

まるで夢の中にいるような不思議な心地で、

けれどときおり流れる冷たい水に体がふれて

ぶるると身震いしながら、ぽおっとしてしまいました。

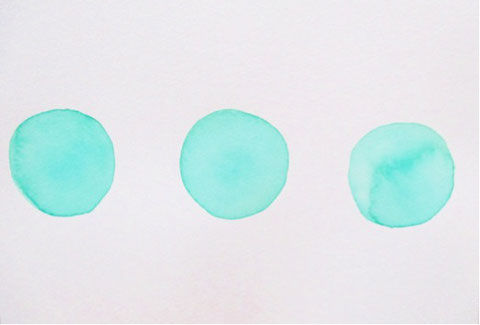

春になりました。

サリーは今でも、

昔夢見た、毎日が新しくて、自由で、

果てしない世界をのびのびと泳いでいます。

けれどあのころ思い描いていたのとはたった一つだけ、

ちがうところもありました。

それは今、彼女のとなりには

大きなやさしいカメのコナーがいること。

彼はあの日、泣きはらしたサリーの目をまっすぐに見て、こういったのです。

「一人ぼっちで生きていこうよ、一緒に。」

the Earth of Free Green

the Earth of Free Green